Triratna et l'Inde

La façon dont la Communauté Triratna, un nouveau mouvement bouddhiste pour l'Occident, en est venue à s'établir chez des gens qui sont parmi les plus pauvres de l'Inde, est peut-être le chapitre le plus inattendu de son histoire. Expliquer comment des gens si éloignés socialement, culturellement et économiquement ont pu finir par pratiquer dans la même communauté spirituelle nécessite de commencer par présenter un peu de l'histoire indienne récente.

Dr Ambedkar et la conversion en masse d'intouchables au bouddhisme

Le bouddhisme a commencé en Inde ; le Bouddha était indien, mais au fil des ans, du fait des invasions musulmanes aux XIIème et XIIIème siècles et de l'absorption du bouddhisme dans l'hindouisme, l'enseignement du Bouddha a été de moins en moins présent dans son pays d'origine. Le mouvement de conversion des intouchables débuté en 1956 est un des importants facteurs ayant commencé à renverser cette tendance.

Ce mouvement naquit du travail de Dr Bhimrao Ramji Ambedkar, surnommé Babasaheb Ambedkar, lui-même un intouchable. Né en Inde en 1891, fils d'un soldat dans un des régiments d'intouchables de l'armée britannique, Ambedkar eut accès à une éducation rarement accessible aux intouchables. Il fut le premier intouchable à être reçu à l'examen de matriculation et reçut d'un prince indien d'esprit libéral une bourse pour continuer ses études. Il étudia la politique et l'économie en Inde et puis aux États-Unis et en Angleterre, où il devint avocat.

Il fit tout cela avec pour but l'élévation de son peuple, et à partir de son retour en Inde en 1923 il créa des journaux, ouvrit des écoles et des collèges, entra en politique, se battit devant les tribunaux et écrivit des livres et des articles. Pourtant, bien qu'il soit devenu un des hommes les plus éduqués et les plus brillants d'Inde, les hindous de caste le traitèrent toujours comme un intouchable.

En 1947, Nehru le nomma Ministre de la Justice au sein du premier gouvernement de l'Inde indépendante et le chargea de diriger la commission de rédaction de la nouvelle constitution du pays. Il essaya ainsi d'utiliser la politique et la loi pour changer la position des intouchables dans la société indienne, mais au fil du temps il reconnut que ce n'était pas possible, que le système des castes était trop profondément ancré dans l'esprit indien, et que les hindous de caste n'accepteraient jamais les intouchables en tant qu'êtres humains leur étant égaux.

En 1935, Ambedkar déclara qu'il était né hindou mais qu'il ne mourrait pas hindou, et en 1951, quatre ans après l'indépendance de l'Inde, il démissionna du gouvernement. Il avait essayé de réformer la loi hindoue, mais il y avait tellement d'opposition, même parmi ses collègues du gouvernement, qu'il était impossible de continuer ce travail. Il réalisa qu'il fallait chercher une autre solution : il fallait carrément faire sortir les intouchables de la religion qui les rendait intouchables. Ayant découvert le bouddhisme à l'âge de 16 ans, et l'ayant, plus tard dans sa vie, étudié avec les autres grandes religions du monde, il devint convaincu que le meilleur avenir pour lui et pour son peuple se trouvait dans la conversion au bouddhisme. En 1954 il annonça qu'il allait consacrer le reste de sa vie à la promulgation du bouddhisme en Inde. C'était à ce moment là qu'il entra en contact avec Sangharakshita, qui vivait à l'époque à Kalimpong ,au nord de l'Inde.

La conversion d'Ambedkar et de 380.000 autres intouchables à Nagpur le 14 octobre 1956 déclencha d'autres conversions en masse partout en Inde, et de cette façon des milliers d'intouchables se libérèrent de l'oppression du système des castes hindou. Malheureusement, six semaines après sa conversion, Ambedkar mourut, laissant des milliers de nouveaux bouddhistes sans dirigeant et sans guide pour ce nouveau chemin qu'ils ne connaissaient guère. Il se trouva qu'au moment du décès de ce grand homme Sangharakshita était à Nagpur et il alla de village en village, leur prêtant soutien et encouragement, leur enseignant le Dharma, et leur expliquant ce que voulait dire être bouddhiste. De cette façon il se fit beaucoup d'amis et de connaissances dans la communauté de nouveaux bouddhistes, et il continua à leur rendre visite de temps en temps pour les aider dans leur nouvelle démarche.

Triratna en Inde.

Après son retour en Angleterre, Sangharakshita n'oublia pas ses amis en Inde et garda le contact avec eux. À la fin des années 1970, certains de ses disciples membres de l'Ordre Bouddhiste Occidental allèrent en Inde pour y travailler avec leurs frères et sœurs bouddhistes, enseignant le Dharma, et animant des classes de méditation et des retraites. Plus tard encore certains de ces ex-intouchables devinrent membres de l'Ordre Bouddhiste Occidental. Le mot « occidental » n'étant évidemment pas adapté à leur situation, l'AOBO s'est appelé en Inde le Trailokya Bauddha Mahasangha Sayahaka Gana (TBMSG). C'est notamment pour cette raison que la décision a été prise en 2010 de donner à l'Ordre et au mouvement de nouveaux noms qui restent inchangés quelle que soit la situation géographique : l'Ordre bouddhiste Triratna et la Communauté bouddhiste Triratna.

Le mouvement commença à grandir. Il peut être difficile pour des Occidentaux de comprendre le courage qu'il fallut à la première génération de membres de l'Ordre indiens pour abandonner leur travail « conventionnel » afin de travailler pour le mouvement. Dans une culture où n'existe pas la sécurité sociale à laquelle la plupart des Occidentaux sont habitués, délaisser un travail sûr afin de travailler pour une organisation dalit nouvelle et inconnue était un grand risque (« dalit », ou opprimé, est le nom que se donnent en général aujourd'hui les ex-intouchables).

Les premiers membres de l'OBO partis en Inde, Lokamitra en tête, virent de façon claire dès leur arrivée qu'il ne suffisait pas d'enseigner le Dharma ; il fallait aussi créer les conditions d'une vie humaine décente pour les gens. Un certain nombre de membres de l'Ordre les rejoignirent donc : Virabhadra (un médecin), Padmasuri (une infirmière) et Vajraketu (qui aida à mettre en place des structures organisationnelles et administratives) commencèrent à travailler dans les bidonvilles de Dapodi, à Puna, apportant une aide médicale de base et des conseils nutritionnels. L'aile sociale du TBMSG, connue sous le nom de Bahujan Hitay (« Pour le bien-être de ceux qui sont nombreux ») prenait la route.

Tout ce travail de construction de lieux destinés à la pratique bouddhique et à l'action sociale nécessitait de l'argent, chose rare chez les nouveaux bouddhistes en Inde. En 1985, Lokamitra alla à Taiwan et y rencontra un vieil ami de Sangharakshita. Dr Yo fut très bienveillant, et organisa des dizaines de réunions avec des bouddhistes taïwanais, qui furent très heureux de donner de l'argent au mouvement bouddhiste indien. Cette source de récolte de fonds s'est étendue à la Malaisie, à la Corée, au Japon, à la Thaïlande, aux USA et même à la communauté tibétaine en Inde - qui, le Dalaï-Lama en tête, reconnaît de plus en plus le travail de Triratna en Inde.

L'autre source majeure de financement est une association caritative britannique, aujourd'hui nommée Karuna Trust et qui, à la demande de Lokamitra, fut fondée en Grande-Bretagne un an ou deux après son installation en Inde. Le Karuna Trust est une des grandes réussites de la Communauté bouddhiste Triratna. Selon le commentateur bouddhiste Stephen Batchelor, écrivant en 1994 : « En simples termes de nombre de personnes touchées, le plus grand projet d'action sociale entrepris par des bouddhistes en Europe est celui du Karuna Trust. » (En 1994, le Karuna Trust a envoyé pour ses divers projets £600.000 en Inde ; en 2024 ce montant s'est élevé à plus de £2.400.000, soit près de 2.800.000€, en incluant les contributions des associations sœurs créées depuis, Karuna Deutschland en Allemagne et Karuna USA aux États-Unis).

Il n'est pas possible de faire justice en quelques lignes au travail effectué en Inde : les projets et bâtiments dédiés à la santé et à l'éducation ; les projets dédies aux femmes et faits par des femmes ; les voyages d'enseignements de ville à ville et de village à village, qui à leur tour ont semé les graines de nouveaux centres ; les centres de retraites ; les tentatives de sortir des limites du TBMSG originel et de créer des liens avec d'autres hors-castes et avec des personnes de caste (il y a notamment aujourd'hui des membres de l'Ordre venant de diverses castes, dont la caste considérée comme la plus élevée, celle des brahmanes) ; et l'établissement de processus de formation pour que des hommes et des femmes puissent aller en refuge et être ordonnés dans l'Ordre.

L'Inde est le pays dans lequel la Communauté Triratna est en contact avec le plus grand nombre de gens, et où elle a le plus grand potentiel de toucher la vie de beaucoup d'autres. Aujourd'hui, environ un tiers des 2.700 membres de l'Ordre bouddhiste Triratna sont en Inde, et il y a des milliers de gens qui profitent des activités de la Communauté bouddhiste Triratna et des associations caritatives dirigées par ses membres, qui travaillent en particulier avec les ex-intouchables sur les plans sociaux, éducatifs et de la santé.

Sangharakshita et Ambedkar

Sangharakshita a rencontré Dr Ambedkar à trois reprises et a décrit ces rencontres dans ses mémoires. Les sections ci-après présentent ces rencontres, ainsi que ce que fit Sangharakshita pour soutenir les nouveaux bouddhistes juste après la mort de leur grand leader, six semaines après leur conversion.

Sangharakshita avec Dr Ambedkar à Rajgriha.

En décembre 1952, à mon arrivée à « Rajgriha », l'assez grande résidence qu'Ambedkar s'était faite construire dix ou quinze ans auparavant, on m'introduisit dans une grande pièce peu meublée qui, de façon évidente, servait de bureau aussi bien que de salle de réception. Il y avait là un certain nombre de personnes, parmi lesquelles dix ou douze membres de ce qui semblait être une délégation ; ceux qui la menaient tenaient nerveusement, entre eux, une énorme guirlande de clinquant et de fleurs de soucis. Ayant traité avec la délégation, qui sembla lui causer d'une façon ou d'une autre quelque mécontentement, l'homme corpulent, au visage sévère, portant un costume de style occidental un peu large, s'assit au bureau devant lequel, à mon arrivée, il m'avait dit de m'asseoir.

Comme Raj Kapoor (le célèbre producteur, réalisateur et acteur indien que Sangharakshita avait rencontré peu avant), Ambedkar avait une question à me poser, mais contrairement à Raj Kapoor, il me la posa sans détours et sans du tout essayer de me charmer. « Pourquoi votre Maha Bodhi Society a-t-elle un président qui est un brahmane bengali ? », me demanda-t-il d'un ton belligérant. Je lui répondis que ce n'était pas ma Maha Bodhi Society. Je faisais ce que je pouvais pour l'aider, parce que c'était la principale organisation bouddhiste de l'Inde, mais je n'étais en fait pas membre de cette organisation et n'étais pas plus heureux qu'il ne semblait l'être qu'elle ait un brahmane bengali à sa tête. (Le brahmane en question était le Dr Shyamaprasad Mookerjee, qui avant d'être le président de la Maha Bodhi Society avait été président du Mahasabha Hindou, une organisation de droite d'hindous de caste, principale opposante à la loi d'Ambedkar sur le code hindou). Mon explication ayant satisfait le leader des hors-castes, il ne s'écoula pas longtemps avant que la conversation ne se tourne vers le bouddhisme.

Ayant sans doute à l'esprit son article sur Le Bouddha et l'avenir de sa religion, je lui demandai s'il pensait que le bouddhisme avait un avenir en Inde. Sa réponse à la question fut indirecte. « Je n'ai aucun avenir en Inde ! » s'exclama-t-il avec amertume, son visage s'assombrissant avec quelque chose proche du désespoir. Le fait est qu'au moment de notre rencontre, la carrière politique d'Ambedkar était plus ou moins ruinée, et ses formidables énergies n'étaient pas encore focalisées, comme cela allait être le cas plus tard, sur la conversion au bouddhisme de ses millions de partisans intouchables. Cela devait être une des périodes les plus noires de sa vie.

Cela, je ne le savais pas, bien sûr, pas plus que je ne réalisai alors la signification de notre rencontre qui ne fut pas seulement suivie d'autres rencontres, mais qui, quatre ans plus tard, eut pour résultat mon contact personnel proche avec des dizaines de milliers de bouddhistes ex-intouchables, un fait qui influença profondément le cours de ma vie et de mon travail. J'étais cependant content d'avoir rencontré Ambedkar, et content d'avoir eu l'occasion de lui dire clairement quelle était ma position vis-à-vis de la Maha Bodhi Society, et ce que je pensais du fait qu'elle avait un brahmane bengali pour président.

Sangharakshita avec Dr Ambedkar au Fort de Bombay.

Le 25 décembre 1955, nous nous rencontrâmes non pas à Dadar mais dans le quartier du Fort de Bombay, dans le bureau du Dr Ambedkar au dernier étage de Bouddha Bhavan, un des bâtiments du Collège Siddarth des Arts et Sciences. En apparence il avait beaucoup changé. Lors de notre première rencontre ses manières avaient été belligérantes et son expression sévère et humiliante, et bien qu'enclin à la corpulence il avait semblé être en bonne santé. Cette fois-ci, trois ans plus tard, il était plus calme et plus contenu, et si perclus d'arthrose que, comme il me l'expliqua en s'excusant de me recevoir assis, il ne pouvait se tenir debout qu'avec difficulté. Mais bien que plus calme et plus contenu il avait semblait-il décidé que ses partisans et lui devaient devenir bouddhistes, et il était à ce moment même en train de dresser des plans pour le renouveau du bouddhisme en Inde. Il m'expliqua assez longuement ces plans, ajoutant avec une émotion évidente qu'il avait décidé de consacrer le reste de sa vie au bouddhisme.

Mme Ambedkar, qui était debout près de lui tandis qu'il était assis à son bureau, semblait soutenir ses plans et intervenait de temps en temps pour renforcer un point ou un autre, en particulier quand son énergie baissait. Pour ma part j'expliquai, en réponse aux questions du Dr Ambedkar, que la conversion formelle au bouddhisme consistait à « aller en refuge » dans les Trois Joyaux, c'est-à-dire le Bouddha, le Dharma et la Sangha, et à entreprendre d'observer les cinq principes de base de comportement éthique. On pouvait « prendre » les Refuges et les Préceptes de n'importe quel moine ou bouddhiste pratiquant depuis longtemps. Lui et ses disciples feraient cependant bien de les prendre de quelqu'un comme U Chandramani de Kusinara, qui était probablement le moine le plus ancien en Inde, plutôt que d'un jeune moine comme moi-même, car le monde bouddhiste prendrait probablement ainsi leur conversion plus au sérieux (Ambedkar m'avait demandé si je voulais bien conduire la cérémonie de conversion pour eux).

Avant de nous quitter, le leader des hors-castes me demanda de lui écrire en récapitulant ce que j'avais dit au sujet de la conversion. Il me demanda aussi d'expliquer à ses partisans ce que signifiait réellement la conversion au bouddhisme. J'acceptai ses demandes, et il me promit de demander à ses aides présents dans la ville d'organiser pour moi un discours.

Sangharakshita avec Dr Ambedkar après les conversions en masse.

C'est ainsi qu'avec des représentants de plusieurs traditions bouddhiques différentes, j'allais, un beau matin de la deuxième semaine de novembre 1956, à la modeste résidence du Dr Ambedkar, rue Alipore. Comme il n'y avait de pièce suffisamment grande pour nous recevoir tous, des chaises furent installées dans l'enclos, et là, en demi-cercle, nous nous assîmes sous le chaud soleil, face à notre hôte. Le leader des hors-castes - qui était maintenant un leader bouddhiste - s'assit à une petite table, sa femme près de lui.

Je vis tout de suite qu'il était loin de bien se porter, et que sous le casque colonial le visage piriforme brun était fatigué et hagard. Il était si fatigué et hagard, et ses yeux noirs si pleins de souffrance, que je m'excusai de le déranger, disant que nous étions simplement venus pour le saluer et pour le féliciter pour sa conversion au bouddhisme.

Mon intention était que nous ne restions pas plus d'un quart d'heure, mais finalement nous restâmes deux heures. Ambedkar n'avait pas envie de nous laisser partir. Ou plutôt, il n'avait pas envie de me laisser partir, car durant toute la rencontre c'est à moi seul qu'il s'adressa, à l'exclusion de Dhardo Rimpoché, de Sonam Topgay, et du reste des éminents bouddhistes. C'était un homme très inquiet. Le mouvement de conversion de masse avait été bien inauguré, mais qu'allait-il en être du futur ? Il y avait toujours tant à faire…

À voir la façon dont il parlait, assis là les bras reposant sur la table et la tête baissée, il était clair que le poids de ses responsabilités était devenu presque trop grand pour lui, et qu'il voulait en transférer une partie sur des épaules plus jeunes. En fait, j'avais la claire impression que les épaules sur lesquelles il voulait en transférer une partie étaient les miennes. Ceci étant, la rencontre le fatigua de façon évidente. Les phrases entrecoupées de silence sortaient de ses lèvres avec une difficulté de plus en plus grande, et s'espaçaient de plus en plus.

Finalement, alors que sa tête reposait presque sur ses bras étendus, ses yeux se fermèrent de la fatigue la plus grande. Alors, au soulagement évident de sa femme, nous partîmes tous.

Après la mort de Dr Ambedkar.

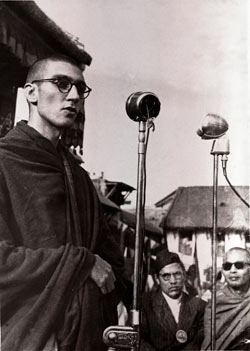

La rencontre de condoléances se tint au soir du 6 décembre 1956 au Parc de Kasturchand, qui n'était guère plus qu'un espace ouvert dont une partie était occupée par un petit pavillon. Apparemment des rues y débouchaient venant de plusieurs directions, car au moment de mon arrivée, à sept heures, alors que la nuit était tombée, c'était le centre sombre d'une gigantesque roue dont les rayons dorés étaient formés par les bougies allumées portées par les longues colonnes de personnes endeuillées qui convergeaient vers la place, venant de toute la ville. Quand les colonnes entrèrent dans le parc je vis que les hommes, les femmes et les enfants portant les bougies étaient vêtus de blanc, le même blanc que sept semaines auparavant, tout juste, ils avaient revêtu pour la cérémonie de conversion. Que ce soit parce qu'ils étaient démoralisés ou par manque de temps, les organisateurs de la rencontre n'avaient guère fait plus qu'installer avec des moyens de fortune un microphone et des haut-parleurs. Il n'y avait pas de scène et, à part une ou deux lampes de mineur, aucune lumière à l'exception de celle qui provenait des milliers de bougies. Quand je me levai pour parler, debout sur le siège d'un pousse-pousse, avec quelqu'un qui tenait le micro devant moi, quelque 100.000 personnes s'étaient assemblées. En des circonstances normales j'aurais été le dernier à parler, mais en cette occasion je fus le premier. En fait, il se trouva que je fus le seul à parler. Quoique cinq ou six des principaux supporters locaux d'Ambedkar essayèrent chacun à leur tour de rendre hommage à leur leader décédé, ils furent si dominés par l'émotion qu'après avoir dit quelques mots ils se mirent à pleurer et durent s'asseoir. Quand je commençai à parler, toute cette grande assemblée était en sanglots, et l'air résonnait de plaintes et de gémissements. À la lumière bleue et froide des lampes de mineur je pouvais voir à mes pieds des hommes grisonnants se roulant par terre de souffrance et de deuil.

© Urgyen Sangharakshita Trust

Quoique très ému à la vue de tant d'angoisse et de désespoir, je réalisai que pour moi, au moins, ce n'était pas le moment de me laisser envahir par l'émotion. Les disciples d'Ambedkar venaient de recevoir un terrible choc. Ils n'étaient bouddhistes que depuis sept semaines, et maintenant leur leader, en qui ils avaient une confiance totale et sur qui ils s'appuyaient pour les jours difficiles à venir, avait été emporté. Pauvres et illettrés pour la vaste majorité d'entre eux, et faisant face à l'hostilité sans relâche des hindous de caste, il ne savaient pas vers où se tourner et il était possible que tout le mouvement de conversion au bouddhisme s'arrête ou s'effondre. Je fis donc un discours vigoureux et exaltant dans lequel, après avoir loué la grandeur de ce qu'Ambedkar avait réalisé, j'exhortai mon audience à continuer le travail qu'il avait commencé de manière si éclatante et à le mener à terme avec succès. « Baba Saheb », comme ils l'appelaient, n'était pas mort mais vivant. Dans la mesure où ils étaient fidèles aux idéaux qu'il représentait et pour lesquels il s'était très littéralement sacrifié, il vivait en eux. Ce discours, qui dura une heure ou plus, ne fut pas sans effet. Les disciples affligés d'Ambedkar commencèrent à réaliser que ce n'était pas la fin du monde, qu'il y avait pour eux un avenir même après la mort de leur Baba Saheb bien-aimé, et que le futur n'était pas complètement dépourvu d'espoir.

Pendant que je parlais, j'eus une expérience extraordinaire. Au-dessus de la foule se tenait une très grande Présence. Que la Présence ait été la conscience partie d'Ambedkar flottant au-dessus des têtes de ses disciples, ou qu'elle ait été le produit collectif de leurs pensées à ce moment d'épreuve et de crise, je ne sais, mais elle m'était aussi réelle que les gens à qui je m'adressais.

Au cours des quatre jours qui suivirent je rendis visite à pratiquement tous les quartiers d'ex-intouchables de Nagpur, qui devaient être plusieurs douzaines en nombre, et je m'adressais à près de trente meetings de masse ; j'initiais aussi quelque 30.000 personnes au bouddhisme et fis des discours à l'Université de Nagpur et à la Mission de Ramakrishna. Les discours que je fis dans les quartiers furent traduits simultanément en marathe par Kulkami, qui bien qu'ayant près de deux fois mon âge non seulement suivit le rythme de mes paroles mais fit justice à l'énergie et à la passion avec lesquelles je parlai. Comme il l'avait fait à l'occasion de ma visite précédente, il nota en détail tous mes engagements et en fit ensuite un article. Quand vint le temps de mon départ je m'étais adressé à quelque 200.000 personnes, créant incidemment une relation très particulière avec les bouddhistes de Nagpur, avec en fait tous les disciples d'Ambedkar. J'écrivis ainsi à Dinoo, de Calcutta, quelques semaines plus tard :

« … je crois que je peux dire sans vanité que j'ai fait une très forte impression. Les disciples du Dr Ambedkar m'ont dit que le fait que je sois là à ce point de jonction critique était un miracle et que j'avais sauvé le bouddhisme à Nagpur. Si je n'avais pas été là, on ne sait ce qui se serait produit. Tout d'abord les gens eurent le sentiment que la fin du monde arrivait. Mais après avoir écouté mes discours, qui étaient vraiment très forts, ils se sentaient pleins d'espoir et de courage, et déterminés à œuvrer pour le bien du bouddhisme. Le dernier jour de ma visite je donnai pas moins de onze discours. Le dernier rassemblement eut lieu à 1h30 du matin, et quinze mille personnes y furent converties au bouddhisme. »

Et ce n'était pas tout. Les événements des quatre ou cinq jours eurent un effet sur moi aussi bien que sur mes auditeurs. Ma lettre à Dinoo continuait :

« Ma propre expérience spirituelle durant cette période fut tout à fait particulière. J'avais la sensation de ne pas être une personne, mais d'être une force impersonnelle. À un moment j'ai agi très littéralement sans aucune pensée, comme cela se passe lorsque l'on est en samadhi. Je ne sentais aussi quasiment aucune fatigue, en tout cas pas du tout ce à quoi on aurait pu s'attendre d'un travail si exigeant. Quand je quittai Nagpur je me sentais très frais et reposé. »

Extraits des mémoires de Sangharakshita : 'Facing Mount Kanchenjunga' © Sangharakshita, Windhorse Publications 1991, et ‘In the sign of the Golden Wheel’ © Sangharakshita, Windhorse Publications 1996. Traduction © Ujumani 2007.